El Greco, considerado el pintor “toledano” por excelencia, es uno de los artistas más importantes de la historia de la pintura. Su obra se caracteriza por una constante búsqueda de expresiones místicas y de contenidos etéreos. Aunque el tema religioso es el más importante de su obra, también ha realizado aportaciones importantes al retrato, en concreto en el aspecto sicológico del personaje. El rasgo definitivo de su arte, en el que tuvo una singular evolución, es, sin duda alguna, la espiritualidad.

Toledo fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1985

[flagallery gid=16 name=Gallery]

Doménikos Theotokópoulos, El Greco, fue un singular pintor que vivió y trabajo durante 40 años en Toledo. Fue considerado extranjero en todas partes, pues nació en la isla de Creta en 1541, perteneciente a la minoría cristiana de un territorio dominado por la ortodoxia griega. Por si esto fuera poco sus familiares servían en los puestos fronterizos y vivían de la fuerza ocupante de la isla, la Serenísima Republica de Venecia. De su educación y formación se conoce su extraordinario interés por los por los estudios humanistas, y en concreto por la lectura de los clásicos; en su juventud entro en uno de los números talleres de arte de su ciudad, donde se convirtió en pintor de iconos bizantinos, por los que a lo largo de toda su vida sintió predilección.

Los talleres de Creta, a medio camino entre Oriente y Occidente, pero en indiscutible relación con Venecia, fueron el origen de su periplo por los países de la cristiandad mediterránea, que con los años le llevarían a Toledo. En Venecia, su primera parada, su estilo se transformará cuando entra en contacto con Tiziano, Tintoretto, el Veronés y Bassano, y con la cultura humanista que florecía entonces en la ciudad. De ellos aprendió el gusto por los colores brillantes y el encuadre de las figuras dentro de la arquitectura. En 1570 se decidió ir a Roma, a admirar tal vez las obras de Miguel Ángel y Rafael. Allí consiguió alojarse en el palacio del cardenal Farnesio, que era un centro cultural de primera magnitud en aquel momento y donde entró en contacto con el manierismo y sus numerosos artistas y humanistas, entre ellos algunos españoles.

Los talleres de Creta, a medio camino entre Oriente y Occidente, pero en indiscutible relación con Venecia, fueron el origen de su periplo por los países de la cristiandad mediterránea, que con los años le llevarían a Toledo. En Venecia, su primera parada, su estilo se transformará cuando entra en contacto con Tiziano, Tintoretto, el Veronés y Bassano, y con la cultura humanista que florecía entonces en la ciudad. De ellos aprendió el gusto por los colores brillantes y el encuadre de las figuras dentro de la arquitectura. En 1570 se decidió ir a Roma, a admirar tal vez las obras de Miguel Ángel y Rafael. Allí consiguió alojarse en el palacio del cardenal Farnesio, que era un centro cultural de primera magnitud en aquel momento y donde entró en contacto con el manierismo y sus numerosos artistas y humanistas, entre ellos algunos españoles.

El Greco y Toledo

Quizá gracias a ellos, e indudablemente de las noticias que llegaban desde El Escorial – que entonces era considerado el mayor taller de Europa – el Greco se decidió a viajar a la corte de Felipe II en 1576. Para este monarca realizó El Sueño de Felipe II, que debió de ser de su agrado, puesto que a continuación le encargo el Martirio de San Mauricio. Sin embargo el artista parece que no se adaptó por completo a la vida de la corte, por lo que decidió trasladarse a vivir a Toledo, donde a la postre pasaría el resto de su vida.

En Toledo precisamente conoció a Jerónima de las Cuevas, la madre de su hijo Jorge Manuel, nacido en 1578, y que fue albacea de sus bienes. Curiosamente, y a pesar de su religión católica no se casó ni vivió con esta mujer.

En Toledo pintó la primera de sus grandes obras: El Expolio. Este encargo mostró ya claramente la personalidad de El Greco. Su precio pareció excesivo, y se criticó la inexactitud iconográfica y teológica del contenido. El Greco no transigió, y pronto se ganó una fama de rebelde que generó gran admiración por parte de ciertos sectores religiosos catalogados como los más abiertos y cultivados de Toledo.

El centro de la Iglesia española

Hay que recordar que Toledo no era una ciudad cualquiera en el marco religioso, sino el centro de la Iglesia española, la ciudad que mayor número de religiosos y órdenes aglutinaba, una ciudad hecha a la medida de la espiritualidad de El Greco, que cada vez mostraba mayor inclinación por lo abstracción y el símbolo. Se puede llegar a pensar que la extrema espiritualidad latente en Toledo, hacía de esta ciudad el único lugar capaz de comprender ese mundo incandescente de figuras y colores.

Hay que recordar que Toledo no era una ciudad cualquiera en el marco religioso, sino el centro de la Iglesia española, la ciudad que mayor número de religiosos y órdenes aglutinaba, una ciudad hecha a la medida de la espiritualidad de El Greco, que cada vez mostraba mayor inclinación por lo abstracción y el símbolo. Se puede llegar a pensar que la extrema espiritualidad latente en Toledo, hacía de esta ciudad el único lugar capaz de comprender ese mundo incandescente de figuras y colores.

Trabajó para las numerosas iglesias y conventos que surgían en Toledo, y en 1580 terminó el espectacular Martirio de San Mauricio, que a la postre le alejo definitivamente de la Corte. La iconografía era tan irrespetuosa con las ideas de la Contrarreforma que Felipe II no pudo colgarla en la iglesia de El Escorial, para donde estaba prevista. Fue el final de las relaciones entre el monarca y el genial pintor.

Trabajó para las numerosas iglesias y conventos que surgían en Toledo, y en 1580 terminó el espectacular Martirio de San Mauricio, que a la postre le alejo definitivamente de la Corte. La iconografía era tan irrespetuosa con las ideas de la Contrarreforma que Felipe II no pudo colgarla en la iglesia de El Escorial, para donde estaba prevista. Fue el final de las relaciones entre el monarca y el genial pintor.

En su definitivo retiro a Toledo, El Greco comenzó a adquirir aún más fama, y grandes artistas de la época, como el mismísimo Miguel de Cervantes, no ocultaban su gran admiración por él. Su pintura sufre definitivamente una transformación. Del predominio de paisajes y figuras voluminosas de la época italiana, pasa a un alargamiento de las figuras, anulación del espacio en el que situarse, pérdida del materialismo que se disuelve en la luz y el color, y uso de colores fríos y cielos de fuertes contrastes lumínicos, que alcanzan un fuerte sentido emblemático, como en su único paisaje, Vista de Toledo.

El entierro del conde Orgaz

El entierro del conde Orgaz

En 1586 culmina la perfección de su obra pictórica con El entierro del conde Orgaz, para la iglesia de Santo Tomé, donde el pintor junta los personajes sagrados con algunos de los notables de Toledo, entre los que se incluye él mismo.

La obra contiene varios elementos clásicos, como el equilibrio entre la escena terrestre y la celestial, como aprendiera de Tiziano. Sin embargo, desde un punto de vista estilístico trata ambas partes de un modo distinto. La escena inferior, en la que se representa el cortejo funerario, es de gran realismo, y en cada uno de los rostros vemos no una pintura, sino un hombre vivo, mientras que en la escena superior refleja una visión sobrenatural por parte del artista.

Según la leyenda Gonzalo Ruíz, conde de Orgaz, murió en 1323, y san Agustín y san Esteban lo transportaron hasta su tumba en señal de reconocimiento por sus obras benéficas. Es la culminación de todas sus búsquedas, una gran libertad reflejo de la inquietud de espíritu. Su misticismo alarga las figuras y las retuerce, sigue un sentimiento de dolor que estremece al observador.

Según la leyenda Gonzalo Ruíz, conde de Orgaz, murió en 1323, y san Agustín y san Esteban lo transportaron hasta su tumba en señal de reconocimiento por sus obras benéficas. Es la culminación de todas sus búsquedas, una gran libertad reflejo de la inquietud de espíritu. Su misticismo alarga las figuras y las retuerce, sigue un sentimiento de dolor que estremece al observador.

Otras aportaciones finales

El Greco también realizó sustanciales aportaciones en el campo del retrato. Capaz de conseguir una gran agudeza sicológica en los rostros y expresiones de sus protagonistas, el retrato es la vertiente más realista de su pintura. Como el famoso El caballero de la mano en el pecho, capaz de evocar en el espectador toda clase de sensaciones y muy alejado del cultivo de detalles innecesarios propio de la escuela veneciana.

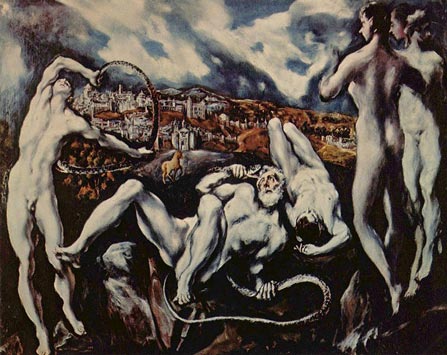

Su última etapa pictórica supone una emancipación absoluta de la realidad empírica, la adquisición de un estilo espiritualizado y visionario que saca a relucir un exagerado Manerismo dramático, exaltado tal vez por los grandes místicos de la época, santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. En esta época va a acentuar aún más la deformación de las figuras. Al final de su vida parece haber encontrado el lenguaje definitivo. Trabaja incansablemente en su taller, alcanzando nuevas cimas, como en el Laocoonte, sobre la escultura griega del museo de El Vaticano que tanto le había impresionado en su juventud.

Su última etapa pictórica supone una emancipación absoluta de la realidad empírica, la adquisición de un estilo espiritualizado y visionario que saca a relucir un exagerado Manerismo dramático, exaltado tal vez por los grandes místicos de la época, santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. En esta época va a acentuar aún más la deformación de las figuras. Al final de su vida parece haber encontrado el lenguaje definitivo. Trabaja incansablemente en su taller, alcanzando nuevas cimas, como en el Laocoonte, sobre la escultura griega del museo de El Vaticano que tanto le había impresionado en su juventud.

En el tiempo que vivió, hasta su muerte el 7 de abril de 1614, apenas sintió los cambios del nuevo siglo, y tal vez por ello escribiera fray Hortensio Paravicino sobre él que “había alcanzado la eternidad mucho más allá de la muerte.